Vous avez écrit une vingtaine d’œuvres. Qu’est-ce qui vous inspire ?

Beaucoup de choses. Au tout début, l’arrachement très jeune à mon espace nomade (provoqué par la scolarisation) fut le moteur de mon inspiration. L’évolution de mon pays, de la Corne d’Afrique et de l’Afrique en général et leurs multiples défis ont continué à m’interpeller sans cesse. Mes origines d’enfant de pasteurs nomades, issu d’un pays qui affronte son destin courageusement, sont des sources d’inspiration et d’encouragement pour écrire !

Beaucoup de choses. Au tout début, l’arrachement très jeune à mon espace nomade (provoqué par la scolarisation) fut le moteur de mon inspiration. L’évolution de mon pays, de la Corne d’Afrique et de l’Afrique en général et leurs multiples défis ont continué à m’interpeller sans cesse. Mes origines d’enfant de pasteurs nomades, issu d’un pays qui affronte son destin courageusement, sont des sources d’inspiration et d’encouragement pour écrire !

Vivre et travailler dans mon pays adossé à l’Afrique, ouvert sur l’Océan Indien et face à l’Arabie constitue une richesse et une opportunité formidables qui ne peuvent que me pousser dans les bras de l’écriture. Malgré les difficultés, nous sommes toujours-là, debout et dignes, sur la Route du Monde ! Nous les Djiboutiens, nous ne nous sentons pas seuls au Monde : nous avons beaucoup de choses à dire, à écrire par nous-mêmes, à partager, à échanger, à dénoncer, à améliorer, etc.

Il n’y a pas que cela ! Il y a ces violences aveugles et déshumanisantes, ces guerres et conflits avec ces lots de famine et de privation, ces sécheresses récurrentes qui ravagent et déracinent la vie des milliers de femmes, d’enfants et de vieillards, qui jettent notre jeunesse sur des routes dangereuses vers des destins et des pays qu’ils croient meilleurs ; des violences contre les femmes par exemple sont autant de situations qui m’interpellent. Bien-sûr il y a cet immense réservoir de l’imaginaire nomade, la beauté des paysages sublimes de nos savanes où l’Homme a commencé à marcher ; les couchers du soleil qui flamboient à l’horizon … Oui, pour les nomades, l’horizon est la demeure des Hommes libres ! Pour un poète tout cela constitue une source d’inspiration, s’il sait écouter la respiration du monde…

Que visez-vous à travers vos écrits ?

Je n’ai pas beaucoup de prétentions. Écrire pour moi, c’est avant tout partager. Écrire est un acte individuel qui permet l’émancipation ainsi que l’ouverture sur l’Autre, sur le vaste monde ! L’écriture est un formidable moyen pour sortir de l’isolement et en même temps, instaurer un dialogue avec soi-même, un cheminement dans le silence et la solitude. Quelques fois, c’est une parole portée pour partager notre façon de voir, de penser notre propre cheminement, notre diversité culturelle et de faire résonner notre voix singulière parmi tant d’autres voix.

Nous avons dans cette Corne d’Afrique la POÉSIE – genre majeur- qui permet aux « bergers-poètes » de faire rayonner un mode de vie (certes en grande difficulté) dont les racines sont des valeurs de solidarité, de liberté, de courage, d’hospitalité et de résilience. Cette poésie est un patrimoine inestimable qu’il nous faut faire fructifier, pour mieux vivre dans un monde en transformation.

Au profit de quelle (s) problématique(s) sociale (s) et humaine (s) souhaiteriez-vous réitérer et maintenir votre engagement ?

Refuser les violences générées par la migration humaine et celles contre les femmes ; s’engager contre le rabaissement de notre dignité humaine (l’esclavage moderne) ; refuser le déclassement qui s’opère contre l’Afrique qui reste toujours dépréciée par le modèle socio-culturel, économique et politique dominant. Par exemple, lorsqu’on parle d’un pays d’Afrique, on a toujours cette formule incroyable : « c’est un des pays les plus pauvres au monde », comme si nous étions condamnés à rester pauvres ou affamés, comme s’il s’agit d’une « identité » portée comme un stigmate par tant de peuples d’Afrique et d’Asie.

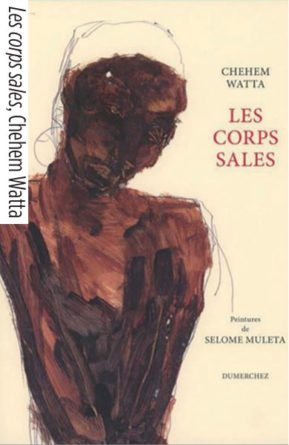

Mais nos cultures et traditions doivent être questionnées et combattues lorsqu’elles justifient et continuent à pratiquer par exemple les mutilations génitales féminines et discriminent nos femmes – c’est ce que je dénonce entre autres dans mon livre ‘ Les corps sales’. J’ai écrit aussi un texte qui s’intitule « La femme qui brûle » (dans le recueil ‘Sur les Soleils de Houroud’) qui dénonce les mariages arrangés ou encore un regard illisible porté sur nos femmes. Pour refuser ces situations sociales et culturelles intolérables, beaucoup de nos jeunes filles se sont immolées par le feu. Non seulement elles mettent le feu à leurs corps mais « brûlent » ainsi ces règles sociales et culturelles « illisibles » sur la femme et son corps.

Mais nos cultures et traditions doivent être questionnées et combattues lorsqu’elles justifient et continuent à pratiquer par exemple les mutilations génitales féminines et discriminent nos femmes – c’est ce que je dénonce entre autres dans mon livre ‘ Les corps sales’. J’ai écrit aussi un texte qui s’intitule « La femme qui brûle » (dans le recueil ‘Sur les Soleils de Houroud’) qui dénonce les mariages arrangés ou encore un regard illisible porté sur nos femmes. Pour refuser ces situations sociales et culturelles intolérables, beaucoup de nos jeunes filles se sont immolées par le feu. Non seulement elles mettent le feu à leurs corps mais « brûlent » ainsi ces règles sociales et culturelles « illisibles » sur la femme et son corps.

Il y a aussi la transformation drastique du mode de vie des pasteurs nomades, venant gonfler nos bidonvilles, de nos enfants jetés dans une misère sociale et culturelle intolérable dans un milieu urbain qui dérègle nos modes de vie pourtant tournés vers la solidarité, l’entraide et le partage. Ces mutations sociales abruptes peuvent être dangereuses, transforment nos identités, nous mettant à la merci de la mondialisation qui broie tout sur son passage (voir le recueil de nouvelles ‘Amours nomades’). La migration massive de la jeunesse africaine vers l’Europe reste un problème majeur car, sur ces routes qu’elle emprunte, ce sont des Africains eux-mêmes qui les humilient, les déshumanisent en les vendant comme « des pièces détachées » de l’Humanité.

Vous avez obtenu plusieurs prix dont un récompensant l’ensemble de votre œuvre. Comment vivez-vous cette reconnaissance officielle ?

C’est une bonne chose. Cette récompense me donne envie de continuer à partager mon expérience littéraire. A travers moi, c’est mon pays qui est reconnu.

Comment définiriez-vous l’œuvre nomade autrement que par l’adjectif qu’on y associe ?

Elle puise ses racines dans l’identité des pasteurs nomades. Elle tire son essence aussi bien dans un espace géographique (par exemple le désert, la savane, etc.) que dans l’imaginaire de ce mode de vie qui se caractérise par la liberté de mouvement et l’ouverture sur le monde : source d’introspection, de dialogue avec soi-même, propice au jaillissement poétique. Mon premier recueil de poésie ‘Pèlerin d’errance’ évoque la recherche de l’eau comme une sorte de pèlerinage qui s’organise autour de « sœur-eau ».

D’autres recueils comme ‘Cahier de brouillon des poèmes du désert’ et ‘Testament du désert’ célèbrent la terre et les paysages, la marche et le silence où l’on peut puiser l’inspiration poétique à l’écoute de l’oralité. Dans ce dernier recueil, je tente de dépasser la métaphore du monde perdu et d’accepter le dérèglement des horizons nomades. Il faut dire que dans la marche qu’a expérimentée aussi le poète Arthur Rimbaud, dans ces contrées de la Corne d’Afrique, après son renoncement poétique, (voir ‘Rimbaud l’Africain, diseur de silence’) l’espace s’enfle, le temps s’allonge, le silence s’épaissit comme pour nous permettre d’accéder à une autre langue, essentiellement poétique. Mais la poésie pour nous, descendants des pasteurs nomades, ne peut servir de refuge, il faut constamment la renouveler, puisant dans nos mémoires souvent déchiquetées. Alors, il nous faudra écrire encore et encore ce chaos et instaurer des jonctions avec des peintres. C’est ce que je tente avec, entre autres, Patrick Singh dans ‘Furigraphies des mirages’ : mirages qui deviennent un territoire de poème et de peinture.

D’autres recueils comme ‘Cahier de brouillon des poèmes du désert’ et ‘Testament du désert’ célèbrent la terre et les paysages, la marche et le silence où l’on peut puiser l’inspiration poétique à l’écoute de l’oralité. Dans ce dernier recueil, je tente de dépasser la métaphore du monde perdu et d’accepter le dérèglement des horizons nomades. Il faut dire que dans la marche qu’a expérimentée aussi le poète Arthur Rimbaud, dans ces contrées de la Corne d’Afrique, après son renoncement poétique, (voir ‘Rimbaud l’Africain, diseur de silence’) l’espace s’enfle, le temps s’allonge, le silence s’épaissit comme pour nous permettre d’accéder à une autre langue, essentiellement poétique. Mais la poésie pour nous, descendants des pasteurs nomades, ne peut servir de refuge, il faut constamment la renouveler, puisant dans nos mémoires souvent déchiquetées. Alors, il nous faudra écrire encore et encore ce chaos et instaurer des jonctions avec des peintres. C’est ce que je tente avec, entre autres, Patrick Singh dans ‘Furigraphies des mirages’ : mirages qui deviennent un territoire de poème et de peinture.

Vous avez présidé l’Association des Écrivains djiboutiens à son lancement en 1996 et ce pendant quatre ans. Quel état des lieux faites-vous, plusieurs années après, de la scène littéraire à Djibouti ?

Nous avons créé dans les années 90 un « groupe de liaison de la promotion de la littérature » d’expression française. Il regroupait des Français comme des Djiboutiens amoureux de la littérature.

Ainsi sont apparus sur la scène de la littérature des auteurs toujours présents aujourd’hui tels que Idriss Youssouf Elmi, Omar Youssouf Ali, Abdi Ismail Abdi (écrivain formidable que nous avons perdu très tôt), Choukri Osman Guedi, Aicha Mohamed Robleh, Abdi Mohamed Farah pour ne citer que ceux-là. Il faut préciser que notre grand écrivain Abdourhaman Waberi qui rayonnait à partir de la France et dont les publications avaient un grand écho dans notre pays a participé aux manifestations littéraires.

C’est dans l’effervescence des manifestations « Lire en fête » ou « Fête du livre » et la continuité de ce « Groupe de Liaison » que nous avons créé la première Association des Écrivains Djiboutiens qui regroupaient l’ensemble des écrivains ainsi que les amoureux de la littérature. On peut dire que cette association dispose d’un bilan positif car cette scène littéraire n’a fait que s’agrandir avec des jeunes écrivains qui, aujourd’hui, assurent la relève de manière dynamique et assumée.

La mise en place de l’Université de Djibouti fut bénéfique à l’essor de la littérature djiboutienne car c’est avec l’apport des chercheurs et de nouveaux auteurs talentueux que cette association s’est renouvelée, avec à sa tête, le docteur Moussa Souleiman. Il y a deux ans de cela, elle s’est donc reconstituée, participant activement à des manifestations nationales de grande envergure comme la « fête de la lecture » organisée par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation professionnelle et « le Salon du Livre Djiboutien » du Ministère de la Jeunesse et de la Culture dont le Commissaire Général de deux éditions (2023 et 2024) n’est tout autre que le conteur djiboutien : Omar Youssouf Ali.

Ce qui change la donne pour la littérature djiboutienne est la présence des maisons d’édition djiboutiennes qui offrent des possibilités d’édition sur place tels que « Le Francolin » et « Discorama », auxquelles s’ajoute une nouvelle maison d’édition « Deeqsan » fondée par le grand écrivain djiboutien : Idriss Youssouf Elmi. Cette maison d’édition a la particularité d’éditer des livres en trois langues : Français, Somali et Afar. Il s’agit d’une offre qui change fondamentalement la donne, car sur le marché du livre les langues nationales et la traduction des œuvres font une entrée remarquable.

Votre biographie est diversifiée. On y retrouve de la poésie, du théâtre, du récit, des nouvelles et bientôt un roman… De quel genre vous sentez-vous plus proche ?

La poésie est mon genre préféré. Il faut dire que la spécificité remarquable de la littérature djiboutienne est la place de la poésie dans l’écriture de chaque auteur(e). Si tous n’écrivent pas la poésie, leurs écrits respirent la poésie ! Cela reflète l’importance de l’espace et de l’imaginaire nomades qu’elle véhicule, avec une liberté de parole et un ton qui lui sont singuliers.

Dans mes derniers livres publiés par l’excellente maison d’édition « Dumerchez » la poésie que j’écris chemine dorénavant avec un compagnon de choix : la peinture. C’est une voie fructueuse pour entretisser des liens forts avec des peintres tels que Patrick Singh, Thierry Laval et Selome Muleta.