A propos de l’auteur :

Yasmina Khadra est un écrivain algérien ayant à son actif près de 20 ouvrages. Cet ancien militaire (commandant de l’armée algérienne à la retraite) a préféré utiliser plusieurs pseudonymes afin d’échapper à la censure militaire. Il a utilisé celui de Yasmina Khadra pour son premier roman édité en France, Morituri, en 1997 et a fait le choix d’adopter ce pseudonyme composé des deux prénoms de son épouse et d’en faire son nom de plume officiel. L’auteur explique ce choix comme suit : « Mon épouse m’a soutenu et m’a permis de surmonter toutes les épreuves qui ont jalonné ma vie. En portant ses prénoms comme des lauriers, c’est ma façon de lui rester redevable. Sans elle, j’aurais abandonné. C’est elle qui m’a donné le courage de transgresser les interdits. Lorsque je lui ai parlé de la censure militaire, elle s’est portée volontaire pour signer à ma place mes contrats d’édition et m’a dit cette phrase qui restera biblique pour moi : “Tu m’as donné ton nom pour la vie. Je te donne le mien pour la postérité” »

Yasmina Khadra est un écrivain algérien ayant à son actif près de 20 ouvrages. Cet ancien militaire (commandant de l’armée algérienne à la retraite) a préféré utiliser plusieurs pseudonymes afin d’échapper à la censure militaire. Il a utilisé celui de Yasmina Khadra pour son premier roman édité en France, Morituri, en 1997 et a fait le choix d’adopter ce pseudonyme composé des deux prénoms de son épouse et d’en faire son nom de plume officiel. L’auteur explique ce choix comme suit : « Mon épouse m’a soutenu et m’a permis de surmonter toutes les épreuves qui ont jalonné ma vie. En portant ses prénoms comme des lauriers, c’est ma façon de lui rester redevable. Sans elle, j’aurais abandonné. C’est elle qui m’a donné le courage de transgresser les interdits. Lorsque je lui ai parlé de la censure militaire, elle s’est portée volontaire pour signer à ma place mes contrats d’édition et m’a dit cette phrase qui restera biblique pour moi : “Tu m’as donné ton nom pour la vie. Je te donne le mien pour la postérité” »

Par ailleurs, il est à noter, que choisir un pseudonyme féminin constitue, dans le milieu d’origine de l’auteur, un acte surprenant et subversif, perçu comme une manière de déclarer, à la femme, son respect et son engagement envers ses causes.

C’est en 2001, l’année lors de laquelle il s’installe en France avec sa famille, que l’auteur choisit de dévoiler sa vraie identité à travers son roman autobiographique L’Ecrivain (signé donc Mohammed Moulessehoul).

Son oeuvre

Khadra a publié une série de romans ( qui se compose de quatre titres : Morituri, Double blanc, L’automne et La Part du mort ) qui mettait en scène la société algérienne et la sphère du pouvoir et qui lui a valu une renommée internationale. On y retrouve un commissaire qui enquête sur des affaires délicates et qui dévoile les affres du fanatisme qui rongeait l’Algérie.

Dans un autre corpus romanesque, Khadra aborde les rapports Orient/ Occident. Dans Les hirondelles de Kaboul, L’Attentat et Les Sirènes de Baghdad, les faits transportent le lecteur en Afghanistan, en Israël et en Irak et dresse. On trouve, dans ces romans, en trame de fond, le rapport à l’altérité culturelle, idéologique et politique.

Khadra a écrit en 2015, La Dernière nuit du Raïs, dont le narrateur est l’ancien président Libyen Kadhafi. Il y fait cohabiter le réalisme et la fiction et choisit un prisme particulier pour le retour sur les faits politiques ayant marqué l’histoire contemporaine.

En 2016, il a publié Dieu n’habite pas la Havane, sujet à des controverses de la part des critiques littéraires.

Les livres de Yasmina Khadra ont permis de faire rayonner la littérature francophone dans de nombreux pays et ont atteint un lectorat international, grâce aux traductions en plus de cinquante langues. Ils ont été adaptés, au cinéma, au théâtre, en bandes dessinées et même en chorégraphies.

Outre ses productions littéraires, Khadra a été co-scénariste pour le cinéma avec le film La Route d’Istanbul du cinéaste Rachid Bouchareb. Il a été directeur d’une collection au sein d’une maison d’édition spécialisée dans le Polar « Après la lune ».

Il a dirigé pendant six ans le Centre culturel algérien à Paris.

En 2011, l’Institut de France lui a accordé, sur proposition de l’Académie française, le Prix de littérature Henri-Gal pour l’ensemble de son œuvre. Lui ont également été décernés des Prix dans plusieurs pays comme : Prix Baobab de littérature en Côte d’Ivoire (2021), Le Grand Prix des Belles-lettres au Cameroun (2018), le Prix Dérochères au Canada (2010), le Prix de la Société des gens de lettres aux Etats-Unis….

Yasmina Khadra a été nommé au Grade de Chevalier de la Légion d’honneur en 2008, officier de l’Ordre des Arts et des Lettres par le ministère de la culture en France.

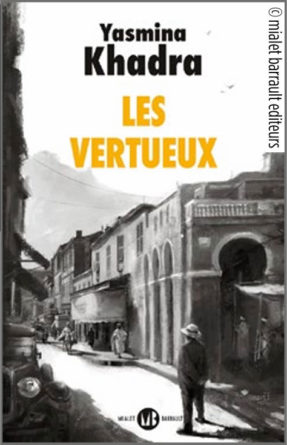

A propos de l’œuvre : Les Vertueux

Yasmina Khadra revient, dans ce roman publié en 2022, sur un pan marquant de l’Histoire algérienne de l’entre-deux-guerres, à travers le récit de son personnage, Yacine, ayant été aux combats lors de la première Guerre mondiale et pour qui le retour au pays s’annonce bouleversant. Sur fond de faits historiques revisités à travers la psyché de son personnage, l’auteur réexplore des valeurs humaines comme l’amour de son prochain, l’amour de son pays, le pardon et des notions comme le destin ou la fatalité. Il retrace un parcours historique jalonné d’événements marquants et déclare, à ce propos : « Je mets la fiction au service d’une possible réalité ».

Le contexte romanesque :

Yacine, est berger au sud de l’Algérie. Sa vie change quand il est appelé par le Caïd à passer un pacte avec lui : aller faire la guerre au nom du fils du dignitaire et recevoir en échange une ferme et une protection pour sa famille. Après le récit des combats de 1914, s’opère un retour inattendu au pays. Le soldat découvre qu’il a été dupé et se retrouve confronté à des épreuves majeures. Une épopée intérieure qui donne lieu à des réflexions et un cheminement vers la sagesse.

Extrait 1 :

« Le soir se coucha sur la plaine, furtif comme un voleur. Autour de moi, taupes effarouchées, mes camarades se terraient. Ils pensaient avoir connu le pire avec la tempête de la traversée et s’apercevaient que la furie des hommes était nettement plus terrifiante que celle des éléments.

Je guettai un crissement dans le ciel, ou bien une explosion. Rien. L’ennemi se retranchait derrière ses lignes et faisait celui qui n’était pas là. De notre côté, les officiers attendaient qu’une estafette leur apportât les instructions de la hiérarchie. En vain. Qu’attendaient-ils vraiment ? De ramener de nouveau l’enfer du ciel sur terre ?

Devant moi, agonisait une plaine qui aurait inspiré mille poètes et mille amours précoces. Les oiseaux se taisaient au creux des peupliers. Bientôt notre sang tracerait des ruisseaux dans l’empreinte de nos pas et nous disparaîtrions en même temps que nos cris. C’était absurde. Plus je découvrais en accéléré les réalités complexes du monde moderne, moins j’étais sûr de vouloir écarter mes œillères. Je n’arrêtais pas de traverser le miroir, dans les deux sens. Tout allait trop vite pour moi ; la moindre découverte me prenait au dépourvu. Là-bas, dans mon douar, le monde était si petit que j’aurais pu le contenir dans le creux de ma main. Je ne risquais pas de me perdre. Toutes les questions étaient réglées. On ne se les posait pas puisqu’on avait la réponse : on ne rattrape pas la comète. Chacun assumait son malheur et attendait du ciel autre chose qu’un obus. Mais ici, au milieu de l’immense gâchis défigurant la plaine, j’étais complètement perdu.

Nous n’avons pas fermé l’œil de la nuit. Aux aguets. Les nerfs tendus. Le souffle coupé. Les oreilles susceptibles. Le moindre bruit nous raidissait. De temps à autre, des fusées éclairantes illuminaient la plaine. Elles descendaient doucement en dispersant sur le sol une multitude d’hallucinations. Certains d’entre nous croyaient déceler des silhouettes et ouvraient le feu. Pas un cri. Pas une riposte ; un vent vétilleux errait au milieu des cratères, exacerbant notre nervosité. »

Les vertueux, Mialet-Barrault Editeurs, 2022, pages 86 et 87.

Dans cet extrait, le narrateur des Vertueux opère une réflexion sur l’expérience du combat. On y retrouve sa vision et celle que semblent avoir ses « camarades » des champs de bataille. La subjectivité de ce prisme se traduit, d’emblée, par des figures de style comme la comparaison expliquant le rapport à la temporalité : « le soir (…) furtif comme un voleur », la métaphore évoquant la peur des camarades assimilés à « des taupes effarouchées » ou encore la métaphore filée accentuant cette idée de terreur : « mes camarades se terraient. ».

Les soldats dépassés

Le narrateur recourt à la comparaison pour commenter la capacité humaine à produire le mal. Celle-ci dépasserait la force de la nature ( « la furie des hommes était nettement plus terrifiante que celle des éléments »). Face à ce déchaînement de violence, les soldats se retrouvent désemparés. Ce sentiment est décrit à travers l’opposition entre l’aspect prosaïque du mot « estafette » et l’aspect révérencieux et formel des « instructions de la hiérarchie » que les amis du narrateur semblent guetter (« les officiers attendaient qu’une estafette leur apportât les instructions de la hiérarchie »).

Afin de mimer, par les mots, le désespoir auquel les troupes sont confrontées, le narrateur utilise des phrases courtes (« En vain. », « Rien. », « C’était absurde. », « Pas un cri. ») sonnant comme un acte de désespoir face aux combats. Le choix des formules interrogatives (questions oratoires) dans cette phrase et dans celle qui la précède (« Qu’attendaient-ils vraiment ?») démontre l’absurdité des attentes des soldats et, par ricochet, l’absurdité de leur combat.

La puissance fatale

Le narrateur opte, dans certains passages de cet extrait, pour une tonalité poétique dénotant le décalage entre ses pensées et la réalité qu’il a à affronter, avec ses camarades. On retrouve, ainsi, le lexique de la nature et du romantisme dans la personnification du champ de bataille décrit comme une plaine qui « agonisait » et qui est assimilée à une muse inspiratrice de poésie et de sentiments amoureux (« Devant moi, agonisait une plaine qui aurait inspiré mille poètes et mille amours précoces. »). Le champ lexical de la nature est, également, présent à travers l’emploi de mots comme : « les oiseaux », « des peupliers ».

Cet usage se poursuit mais d’une manière plus tragique avec l’évocation du « sang » qui coulerait comme « un ruisseau » et des soldats qui disparaitraient « en même temps que leurs cris », une expression de simultanéité dotant, la mort dans la souffrance, d’une extrême théâtralité.

Succède à l’affirmation du sentiment de perdition du narrateur, une série de dualités (composées d’un groupe nominal et d’un adjectif) et de parallélismes : « Les nerfs tendus. Le souffle coupé. Les oreilles susceptibles. ». Décrivant ainsi l’état d’esprit des soldats dont il fait partie, le narrateur donne aux fusées que les troupes aperçoivent, un pouvoir surnaturel (elles sont « éclairantes », illuminatrices et capables de « disperser sur le sol une multitude d’hallucinations »). Il détaille ensuite cette notion de délire lié à l’expérience du combat ; un combat faisant perdre aux soldats tout discernement.

La candeur assumée

Revenant sur le décalage entre sa vision du monde et la réalité qu’il affronte dans cette nouvelle vie qui s’impose à lui, le narrateur affirme sa détermination de garder « ses œillères ». Il admet sa volonté de maintenir le prisme à travers lequel il perçoit la vie, même si cela est candide et biaisé. Ce décalage est accentué par l’opposition, au sein de la même phrase, entre deux extrêmes : « plus » et « moins » (« Plus je découvrais en accéléré les réalités complexes du monde moderne, moins j’étais sûr de vouloir écarter mes œillères »). Des allusions à la temporalité permettent de marquer la manière dont le narrateur perçoit son expérience du combat (« en accéléré », « tout allait trop vite »). Par ailleurs, l’expression « traverser le miroir, dans les deux sens » est comme utilisée au sens propre et au sens figuré, marquant ainsi le fait de passer d’un côté à l’autre, mais aussi de franchir le temps et les époques.

Dans ce passage, le narrateur explore son mal-être et en cherche l’origine. Il la trouve dans ce gap qui sépare l’immense champ de bataille et son petit monde, désigné par l’adverbe « là-bas », et par la formule marquant la tendre possession « mon douar ». De sa terre originelle, le narrateur fait une description exagérée, celle d’un objet qui tiendrait au « creux d’une main », d’un microcosme où nul ne se perd, où il n’y a pas de place aux questions et où il n’y a que des évidences (« Toutes les questions étaient réglées. On ne se les posait pas puisqu’on avait la réponse »).

A la manière de Voltaire, l’auteur brosse un portrait mental de son personnage rappelant celui de Candide. Cette intertextualité est d’autant plus marquée que l’auteur donne écho à une de ses propres citations que l’on retrouve dans son roman Ce que le jour doit à la nuit : « Un jour, sans doute, on pourrait rattraper une comète, mais qui vient à laisser filer la vraie chance de sa vie, toutes les gloires de la terre ne sauraient l’en consoler »). A cette affirmation sentencieuse, le narrateur des Vertueux répond « on ne rattrape pas la comète ».

Malgré ces affirmations, le narrateur avoue son égarement face à cette tragédie dont l’ampleur dépasse la résignation et le fatalisme qui lui est inhérent (« Chacun assumait son malheur et attendait du ciel autre chose qu’un obus. Mais ici, au milieu de l’immense gâchis défigurant la plaine, j’étais complètement perdu »).

En bonus lecture :

Extrait 2 :

« – Je n’arrive pas à croire que c’est terminé, me confia-t-il. Chaque matin, au réveil, je me pince. Dans mes sommeils, je suis en guerre toutes les nuits, puis j’ouvre les yeux et je me dis, comment t’as fait pour t’en être sorti, Sid ? C’est bien toi, Sid, tu ne serais pas en train de rêver ?

– Tu crois qu’il y aura d’autres guerres de notre vivant ?

– C’est dans la nature humaine. Chaque génération réclame sa part de la tragédie, disait un vieux savant de chez nous. Rien ne s’achève, en vrai. On pense que c’est derrière soi, puis on réalise qu’on est revenus à la case départ pour repartir de plus belle pour de nouvelles déconfitures.

Il leva les yeux sur la côte que l’on devinait à peine au loin.

– Adieu, la France. On te dit belle, mais on n’a eu droit qu’au mal qui te défigurait. Quand tu auras retrouvé tes couleurs, je reviendrai, je te le promets. J’irai voir la Tour Eiffel et manger dans tes brasseries. Je lèverai mon verre aux morts et aux vivants et je me soûlerai jusqu’à prendre un cochon pour un éléphant rose. Puis j’irai trouver Appoline pour lui prouver que je suis un homme de parole, que son Turco ne lui a pas menti.

– Les Turcos, dis-je, la gorge serrée. Tu penses que l’on se souviendra de nous ?

– Certains, sans doute, d’autres pas, et ceux-là seront nombreux.

– Nous nous sommes battus avec la même bravoure, tirailleurs, zouaves, Sénégalais, Français, Indiens, tous comme des frères, pour l’honneur et la liberté.

– Tout le monde le sait, Hamza.

– Alors pourquoi ne se souviendrait-on pas de nous autres ?

– Parce que c’est comme ça. Si nous avons été égaux dans le martyre, l’Histoire ne retiendra que les héros qui l’arrangent. »

Les vertueux, Mialet-Barrault Editeurs, 2022, pages 144 et 145.