Installée entre et Paris et Marseille, la Sénégalaise Aminata Diop-Johnson fonde, en 2017, l’Agence culturelle africaine (ACA). Consciente que l’Afrique n’occupe pas, au sein des manifestations culturelles, une place à la hauteur de ses talents, elle décide de travailler à offrir plus de visibilité aux artistes africains.

Pourquoi vous être investie en faveur de la culture d’Afrique et plus particulièrement du cinéma africain ?

Aminata Diop-Johnson : Je dis souvent que je suis devenue entrepreneuse par hasard et que je me suis découvert une âme d’entrepreneuse. Tout a commencé par une belle rencontre en 2010 avec une femme formidable, Bénédicte de Capèle, directrice de l’ADIAC (Agence d’information de l’Afrique centrale) et qui m’a demandé de les accompagner dans leur volonté de promouvoir les auteurs de l’Afrique centrale. C’est ainsi que nous avons créé ensemble l’espace Livres et Auteurs du Bassin du Congo et que nous avons donné de la visibilité à la littérature africaine, de 2010 à 2016, au Salon du Livre de Paris. C’est ensuite en 2017 que j’ai décidé de fédérer plusieurs pays africains autour d’un même projet et au sein d’un même espace en créant le Pavillon des Lettres d’Afrique.

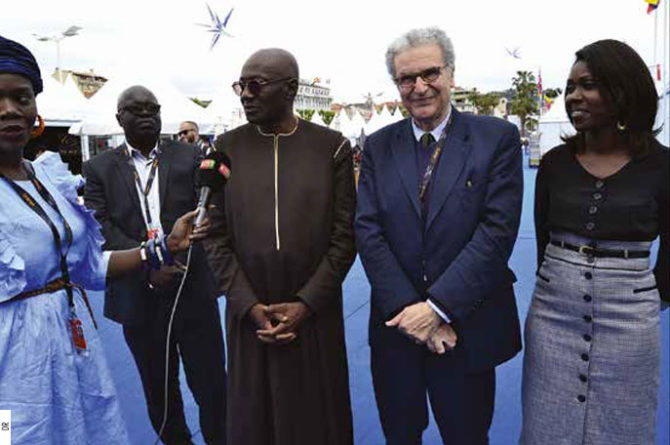

Par ailleurs, parce que l’Afrique est riche dans sa diversité culturelle, l’ACA répond également à la demande de sa jeunesse en élargissant son champ d’action aux autres industries culturelles et créatives, dont le cinéma. Je dois reconnaître que j’ai eu une chance extraordinaire qu’un film sénégalais Atlantique de Mati Diop (film accompagné par l’OIF) fasse partie de la sélection officielle du Festival de Cannes l’année où j’ai décidé de lancer avec le soutien de TV5Monde, un Pavillon Africain porté par le Sénégal à Cannes.

Cela a permis au Pavillon d’avoir une grande visibilité en 2019, et de reconduire sa présence en 2020 sous une forme numérique.

Que pensez-vous de la présence du cinéma africain à l’international, notamment dans les festivals ?

S’il n’y a pas beaucoup de films dans les festivals de cinéma internationaux, c’est parce qu’il y a un problème de financements. Les cinéastes africains n’ont pas les plateformes et les structures adéquates (du type Unifrance, Wallonie Bruxelles image, German films, etc.) pour fédérer des professionnels sur des festivals internationaux et leur permettre de lever des fonds pour faire des films de portée internationale. L’un des objectifs de l’ACA est d’offrir aux professionnels africains un lieu de rencontres où ils peuvent travailler sur le financement des films, la recherche de partenariats et de coproductions. C’est aussi un lieu où les gouvernements peuvent présenter leurs initiatives en faveur du cinéma.

Le Programme TCA (Talentueuses Caméras d’Afrique) lancé en 2019 par l’ACA dans le cadre du Festival de Cannes, permet par exemple aux cinéastes sélectionnés de bénéficier d’un programme de rencontres spécifiques et d’ateliers de formation avec des experts.

Nous les accompagnons ainsi sur la promotion et la compréhension des mécanismes du cinéma et de la coproduction. Grâce aux sélections 2019 et 2020, douze projets francophones et anglophones ont été valorisés.

Vous êtes en contact avec de nombreux cinéastes du continent. Quels sont les requêtes et les souhaits qui reviennent le plus souvent ?

Ce qui revient souvent ce sont les difficultés qu’ont les cinéastes pour se faire financer. Nous avons, d’ailleurs, récemment travaillé sur le sujet à travers deux panels : l’un avec le Centre national du cinéma (CNC) intitulé « Nouvelles opportunités de financement pour les réalisateurs et producteurs des pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) » et l’autre en partenariat avec SENTOO, qui concerne la promotion des coproductions Sud-Sud.

L’autre écueil qui revient, c’est l’accès à la formation dans les domaines de l’écriture de scénario, de la production et de la réalisation.

Beaucoup de jeunes professionnels n’ont pas accès à des ateliers de formation. Mais je tiens à saluer le travail d’incubateurs tels que Ouaga Film Lab ou Up Courts-Métrages et Forum Média Centre au Sénégal. On assiste aussi aujourd’hui à l’éclosion de nouvelles initiatives comme SENTOO, un programme de coopération Sud-Sud dédié à la coproduction entre les pays d’Afrique subsaharienne et les pays d’Afrique du Nord.

Au niveau institutionnel, est-on suffisamment conscient de l’importance de la représentativité artistique pour le rayonnement du continent ?

À l’instar de « Livres et Auteurs du Bassin du Congo » qui a été porté par le Congo, le Pavillon des Lettres d’Afrique a été porté par la Côte d’Ivoire, et le Pavillon des Cinémas d’Afrique par le Sénégal.

L’implication de ces 3 pays et la présence d’autres nations à leurs côtés démontrent que les gouvernements africains ont conscience aujourd’hui que la culture est un vecteur important de développement économique. Encore une fois, l’impact médiatique mondial de la sélection du film de Mati Diop à Cannes montre l’importance de la culture et, en l’occurrence, du cinéma pour le rayonnement d’un pays.

Quel est votre prochain challenge en matière de cinéma africain ?

Notre expérience du Marché du film en ligne a été formidable et riche d’enseignements cela nous a permis de faire participer des personnes qu’on n’aurait jamais eues en présentiel. Nous avons réuni, notamment, des intervenants et des participants des cinq régions géographiques de l’Afrique que nous aurions eu du mal à rassembler pour des raisons de visas et de budget.

Nous travaillons avec nos partenaires à la création d’une formule hybride de notre Pavillon pour maintenir une version numérique.

L’idée étant de continuer à informer un maximum de professionnels et d’offrir aux institutions la meilleure plateforme de promotion possible. Nous souhaitons poursuivre notre collaboration avec les grands festivals internationaux tels que Berlin, Venise, Toronto, Locarno, sans oublier les festivals francophones comme Angoulême, Namur, Annecy, etc. Et cela va de soi, les grands rendez- vous africains comme le Fespaco, Écrans Noirs, Recidak et Dakar Court.

Citation :

« Parce que l’Afrique est riche dans sa diversité, l’Agence culturelle africaine répond à la demande de sa jeunesse en élargissant son champ d’action aux autres industries culturelles et créatives, dont le cinéma »

« Le Programme TCA (Talentueuses Caméras d’Afrique) lancé en 2019 par l’ACA dans le cadre du Festival de Cannes, permet aux cinéastes sélectionnés de bénéficier d’un programme de rencontres spécifiques et d’ateliers de formation »