Inès Oueslati est rédactrice en chef de la radio tunisienne ExpressFM. Un après l’attaque de Charlie Hebdo, elle revient pour Courrier international sur les conditions d’exercice du métier de journaliste dans son pays.

Votre métier a-t-il changé après les attentats du 7 janvier ? J’exerce mon métier de journaliste un peu comme on s’adonne à une passion : en ne le percevant que par l’élan créatif. Ce sont des attentats comme ceux du triste 7 janvier 2015 qui nous rappellent que l’on peut mourir pour ses idées, pour ses écrits, pour ses dessins. Ce sont aussi des faits pareils qui me rappellent, au quotidien, que la bataille pour les libertés ne se gagne pas par la peur, mais par la constance dans les idées et dans la manière de les exprimer.

Comment éviter l’autocensure ? C’est tentant car c’est un choix de facilité. Et les sources d’autocensure peuvent être multiples. Je pourrais par exemple éviter d’évoquer l’extrémisme et les radicaux qui vivent et tuent parmi nous. Je pourrais aussi éviter de critiquer les islamistes au pouvoir afin de ne pas être taxée de moderniste ennemie de l’islam. Je pourrais encore éviter de tacler le parti moderniste au pouvoir pour ne pas être taxée d’islamiste refoulée. Ou alors ne pas traiter les sujets épineux pour ne pas avoir affaire à la justice en cas de problème. Personnellement, je n’ai jamais choisi les voies les plus simples. Parce que la noblesse de notre métier se gagne en ces temps durs.

Comment échapper au piège des lois liberticides ? J’ai été journaliste dans un média électronique et je suis désormais free-lance et rédactrice en chef d’une radio. A chaque statut correspond une marge de liberté que j’explore chaque fois dans sa totalité. En cas d’abus, un décret-loi (115 – 116) régit les affaires des journalistes, un texte perfectible certes, mais qui reste un moyen de reconnaître qu’un journaliste n’est pas un criminel. Mon appartenance à un corps de métier puissant par ses structures (Syndicat national des journalistes tunisiens) et par ses composantes (solidarité entre les journalistes) est aussi une garantie contre les abus. J’ai par ailleurs la chance de ne pas avoir eu à plier ma plume pour la faire obéir au régime de Ben Ali. Je n’ai pas eu à la déplier, après la révolution, pour faire croire que je ne l’ai pas rangée sous le régime de Ben Ali. J’ai la chance d’exercer mon métier dans un contexte national propice à la liberté d’expression. Et face au contexte international difficile compte tenu de la montée du terrorisme, je suis de ceux qui croient que l’obscurantisme ne se combat que par la lumière.

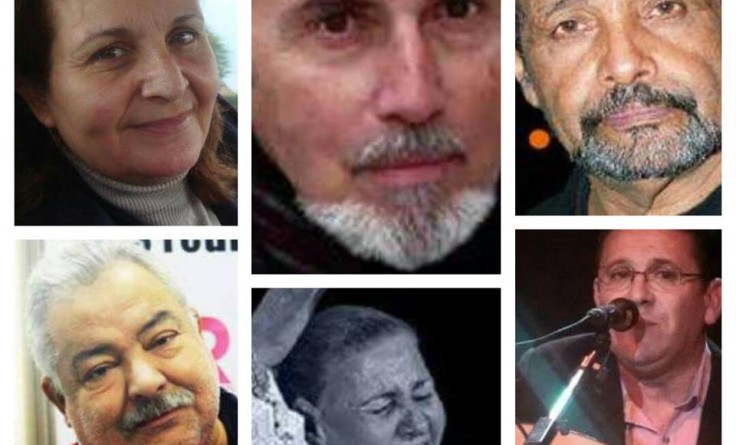

L’artiste ne meurt jamais. Les notes, les paroles, la réflexion qu’il laisse après lui sont la continuité de son être et de sa manière d’être. Son corps ne peut que se reposer. Quant à son âme, elle ne s’arrête jamais de vivre…

L’artiste ne meurt jamais. Les notes, les paroles, la réflexion qu’il laisse après lui sont la continuité de son être et de sa manière d’être. Son corps ne peut que se reposer. Quant à son âme, elle ne s’arrête jamais de vivre…