NIVEAU : B2/C1

OBJECTIFS POÈME 1

- Relever le champ lexical de la nature ; déceler les marques de la personnification ; relever les caractéristiques de l’évocation de la mort ; leitmotiv et importance de la répétition ; locuteur/allocutaire : message : qui parle à qui ? pour dire quoi ? ; étudier la forme du poème ; reconnaître les figures de style

- LEXIQUE

- Champ lexical : ensemble de mots se rapportant au même thème

- Personnification : attribuer des propriétés humaines à un animal ou à un objet

- Leitmotiv : phrase ou expression qui revient à plusieurs reprises dans un texte

- Métonymie : désigner un concept au moyen d’un autre qui lui est rattaché par un lien logique (cause à effet, par exemple)

OBJECTIFS POÈME 2

Repérer des indications aidant à comprendre le texte, en l’occurrence ce qui se rattache à la sagesse ; étudier les temps utilisés et justifier l’usage de ceux-ci ; observer l’aspect répétitif et essayer de comprendre ce qu’il rapporte au texte ; reconnaître trois figures de style

PRÉSENTATION DE L’AUTEUR

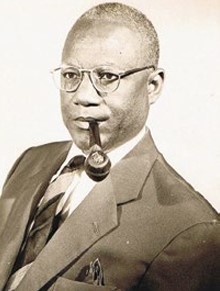

Qui est Birago Diop ?

Birago Diop est un conteur et poète sénégalais né en 1906 et mort en 1989. Diop a fait connaître, à l’écrit et en français, de nombreux contes appartenant au patrimoine oral d’Afrique. Vétérinaire de formation, il a également embrassé une carrière diplomatique et a été nommé par le président Léopold Sédar Senghor ambassadeur du Sénégal en Tunisie.

Birago Diop est un conteur et poète sénégalais né en 1906 et mort en 1989. Diop a fait connaître, à l’écrit et en français, de nombreux contes appartenant au patrimoine oral d’Afrique. Vétérinaire de formation, il a également embrassé une carrière diplomatique et a été nommé par le président Léopold Sédar Senghor ambassadeur du Sénégal en Tunisie.

Diop est l’un des auteurs de la négritude, courant littéraire et politique né après la Première Guerre mondiale et qui a rassemblé des écrivains francophones noirs. Ce courant fortement lié à l’anticolonialisme a permis la mise en avant des valeurs d’Afrique.

PRÉSENTATION DU RECUEIL

Leurres et Lueurs est un recueil de Birago Diop publié en 1960 par Présence africaine.

Ce recueil associe l’attachement du poète à la tradition orale africaine et sa passion pour la langue française.

ÉTUDE DE TEXTES

POÈME 1 : « SOUFFLES »

- Relever le champ lexical de la nature

Le poète évoque, dans ce texte, les quatre éléments de la nature. Il cite, en effet, le feu, l’eau, le vent et la terre. Il choisit, même, de les écrire à la manière des noms propres, avec une majuscule en début de mot.

On relève également l’usage d’autres mots appartenant au champ lexical de la nature, comme « buisson », « arbre », « bois », « rocher », « herbes », « forêt », « fleuve ».

À travers ce poème, la nature prend une place primordiale, au sein du texte et même dans la vie de l’homme. Elle est celle qu’on doit observer et écouter, et passe, en cela, avant les Êtres, qui d’après le poète, présentent moins d’intérêt.

Ce choix s’explique par le rapprochement que fait le poète entre la nature et les êtres morts qui finissent par l’habiter.

- À quoi est associé ce champ lexical dans le texte. Pourquoi ?

Le lexique de la nature est associé à une action particulière, celle de produire des sonorités. Il est également associé à des verbes exprimant des sentiments et des actions. Les éléments de la nature sont ainsi personnifiés. Ils sont capables d’avoir une voix, des sentiments et de les exprimer.

Exemples : « La voix du feu », « la voix de l’eau », « le buisson en sanglot », « l’arbre qui frémit », « le bois qui gémit », « le rocher qui geint », « les herbes qui pleurent ».

- Relever les allusions à la mort

« Ceux qui sont morts ne sont jamais partis » / « Les morts ne sont pas sous la terre » / « Les morts ne sont pas morts » / « Le souffle des ancêtres […] qui ne sont pas morts » / « nos morts qui ne sont pas morts » / « Les morts qui ne sont pas partis » / « Les morts qui ne sont plus sous terre ».

- Que remarque-t-on ?

On remarque l’usage de la forme négative, à chaque allusion faite à la mort.

Le poète entend ainsi répondre à une idée répandue en la niant. Il s’oppose à la vision commune de la mort en présentant une nouvelle manière de définir et d’appréhender la fin de la vie.

Derrière cette vérité nouvelle affirmée sous forme de négation, se cache une volonté d’honorer et de donner toute leur place aux ancêtres, évoqués dans le poème. La mort telle que décrite dans ce poème est une métonymie des ancêtres qui demeurent vivants par leurs souvenirs et leurs leçons de vie.

- Observer le leitmotiv

Une strophe se répète à trois reprises. Elle ouvre le poème et le clôt, partiellement.

Comme une sorte de cycle qui connaît un début, un déroulement et une fin, ce leitmotiv épouse le sens du poème et imite le mouvement cyclique de la vie humaine.

Si le poète a choisi de recourir à cette redondance, c’est pour insister sur ce qu’il y énonce.

En effet, Diop a décidé, dans cette strophe, de mettre côte à côte assertion et injonction. Il utilise un ton directif, une sorte d’ordre ou de conseil, puis énonce une idée présentée comme une vérité.

Exemples : « Écoute plus souvent… » / « La voix du feu s’entend » « Écoute […] le buisson en sanglot » / « C’est le souffle des ancêtres »

Nous pouvons ainsi distinguer un message, un allocutaire et un énonciateur.

- Qui parle ? À qui s’adresse-t-il ?

Le message est, dans ce poème, un appel à une série d’actions, susceptibles de faire changer la perception des choses.

L’énonciateur est cette voix qui appelle à cohabiter différemment avec la nature, à être sensible aux choses et à l’écoute de leurs mouvements. Il donne un ordre et avance des vérités. Comme les ancêtres dont il appelle à perpétuer le souvenir, le locuteur est présenté comme la voix de la sagesse, à écouter pour une meilleure perception du monde.

L’allocutaire n’est pas défini. Il est tout homme capable d’écoute, d’attention et de sensibilité. Il est l’humanité dans sa globalité face à un phénomène concernant l’humanité entière : la mort et le rapport aux êtres partis.

- Thème universel versus vision africaine

Le poète a choisi un thème universel concernant toute l’espèce humaine sans distinction aucune : la mort et la compréhension qui en est faite.

La notion de transmission de savoir est une continuelle leçon de vie, tel semble être pour le poète, le message à faire passer à tout humain sur terre.

Toutefois, Diop n’a pas manqué de faire cohabiter cet aspect universel avec une autre vision particulièrement africaine, mettant à l’honneur les ancêtres et leur apport, même au-delà de la mort.

C’est en cela que le poète s’inscrit dans le mouvement de la négritude dont il est un des auteurs majeurs. Ce mouvement rappelons-le, s’inscrit dans une volonté manifestée par de nombreux intellectuels d’Afrique, de se réunir autour des valeurs communes et de mettre en avant les caractéristiques du continent et les valeurs négro-africaines.

Cet attachement à l’africanité dans le fond s’accompagne dans la forme par un attachement à l’architecture de la poésie française.

- Observez la forme de ce poème

Ce poème présente une forme irrégulière. Les strophes qui le composent ne présentent pas le même nombre de vers. Les vers quant à eux ne se composent pas du même nombre de syllabes.

Ce poème présente une musicalité marquée par les phrases courtes qui épousent la longueur du vers. Il rappelle en cela les chants africains.

Il y a, par endroits, une alternance entre les rimes masculines et les rimes féminines. Rappelons que les rimes féminines se terminent par un mot présentant à sa fin un « e » muet et les masculines par un mot finissant par une syllabe pleine.

Exemple : « partis » / « s’éclaire » – « s’épaissit » / « terre »

Nous retrouvons, dans ce poème, des rimes riches présentant 3 phonèmes en commun.

Exemple : « frémit » / « gémit » – « Êtres » / « Ancêtres »

Il y a d’autres rimes pauvres, c’est-à-dire présentant un seul phonème en commun.

Exemple : « souvent » / « s’entend » – « partis » / « s’épaissit »

Il y a d’autres rimes qui sont suffisantes, c’est-à-dire présentant deux phonèmes en commun.

Exemple : « coule » / « foule » – « sanglots » / « l’eau »

- Relevez 3 figures de style

L’anaphore, qui est une figure qui consiste à répéter un mot ou un groupe de mots en début de phrase afin d’insister sur un sens.

Exemple : « Ils sont dans l’Arbre qui frémit / Ils sont dans le Bois qui gémit / Ils sont dans l’Eau qui coule / Ils sont dans l’Eau qui dort / Ils sont dans la Case / ils sont dans la Foule »

Le chiasme qui est une figure de construction qui consiste à disposer les termes d’une manière symétrique (AB/BA)

Exemple : « La voix du feu s’entend, entends la voix de l’eau »

La métaphore qui est une figure d’analogie qui consiste à remplacer un terme ou une idée par un autre lui ressemblant sans recourir à un outil de comparaison.

Exemples : « Le buisson en sanglot » pour décrire le bruit de l’eau, le poète l’assimile à un sanglot.

POÈME 1 : SOUFFLES

Écoute plus souvent

Les Choses que les Êtres

La Voix du Feu s’entend,

Entends la Voix de l’Eau.

Écoute dans le Vent

Le Buisson en sanglots :

C’est le Souffle des ancêtres.

Ceux qui sont morts ne sont jamais partis :

Ils sont dans l’Ombre qui s’éclaire

Et dans l’ombre qui s’épaissit.

Les Morts ne sont pas sous la Terre :

Ils sont dans l’Arbre qui frémit,

Ils sont dans le Bois qui gémit,

Ils sont dans l’Eau qui coule,

Ils sont dans l’Eau qui dort,

Ils sont dans la Case, ils sont dans la Foule :

Les Morts ne sont pas morts.

Écoute plus souvent

Les Choses que les Êtres

La Voix du Feu s’entend,

Entends la Voix de l’Eau.

Écoute dans le Vent

Le Buisson en sanglots :

C’est le Souffle des Ancêtres morts,

Qui ne sont pas partis

Qui ne sont pas sous la Terre

Qui ne sont pas morts.

Ceux qui sont morts ne sont jamais partis :

Ils sont dans le Sein de la Femme,

Ils sont dans l’Enfant qui vagit

Et dans le Tison qui s’enflamme.

Les Morts ne sont pas sous la Terre :

Ils sont dans le Feu qui s’éteint,

Ils sont dans les Herbes qui pleurent,

Ils sont dans le Rocher qui geint,

Ils sont dans la Forêt, ils sont dans la Demeure,

Les Morts ne sont pas morts.

Écoute plus souvent

Les Choses que les Êtres

La Voix du Feu s’entend,

Entends la Voix de l’Eau.

Écoute dans le Vent

Le Buisson en sanglots,

C’est le Souffle des Ancêtres.

Il redit chaque jour le Pacte,

Le grand Pacte qui lie,

Qui lie à la Loi notre Sort,

Aux Actes des Souffles plus forts

Le Sort de nos Morts qui ne sont pas morts,

Le lourd Pacte qui nous lie à la Vie.

La lourde Loi qui nous lie aux Actes

Des Souffles qui se meurent

Dans le lit et sur les rives du Fleuve,

Des Souffles qui se meuvent

Dans le Rocher qui geint et dans l’Herbe qui pleure.

Des Souffles qui demeurent

Dans l’Ombre qui s’éclaire et s’épaissit,

Dans l’Arbre qui frémit, dans le Bois qui gémit

Et dans l’Eau qui coule et dans l’Eau qui dort,

Des Souffles plus forts qui ont pris

Le Souffle des Morts qui ne sont pas morts,

Des Morts qui ne sont pas partis,

Des Morts qui ne sont plus sous la Terre.

Écoute plus souvent

Les Choses que les Êtres

La Voix du Feu s’entend,

Entends la Voix de l’Eau.

Écoute dans le Vent

Le Buisson en sanglots,

C’est le Souffle des Ancêtres.

POÈME 2 : « SAGESSE »

- Relever ce qui se rattache à la sagesse dans le texte :

La sagesse dans ce poème semble être de vivre sans souvenir, sans désir et sans haine. Le regard tourné vers l’avenir avec pour impératif de soigner son coeur, d’oublier ses malheurs et de dépasser ses remords.

Tel est le credo du poète cherchant la sagesse et la sérénité. Celui-ci décrit un schéma initiatique qui le mènera vers la paix intérieure. Il utilise le futur simple pour décrire les étapes qu’il entend effectuer.

- Pourquoi le futur ?

Le poète a choisi d’utiliser le futur simple pour évoquer le parcours menant à la sagesse. le futur est le temps du possible. L’action envisagée n’est pas décrite au conditionnel, mode qui en ferait une action irréelle.

Le futur de l’indicatif permet d’envisager l’avenir avec la certitude de parvenir à mettre en place son plan pour l’appréhender en faisant un travail sur soi, essentiellement.

Exemples : « retournerai », « ressemblerai », « rassemblerai », « jetterai », « dormirai ».

- L’allusion au passé

Le poète fait allusion dans ce texte au passé, qui ne semble pas l’avoir épargné. Par opposition au futur qui marque son projet de nouveau départ, il évoque le passé comme un souvenir lourd de douleur et de blessures.

Le pronom possessif « vos » désigne ceux que l’auteur accable et rend responsables de ses douleurs passées.

Exemples : « Mon coeur qu’a meurtri chacun de vos gestes ».

Il recourt également à des mots tels que l’adverbe « jadis » et l’adjectif « vieillis », marquant une sorte d’opposition entre deux contextes temporels différents.

Le poète aspire à une nouvelle vie, « là-bas, au pays », un pays dont il semble éloigné et où il souhaite ramasser les morceaux cassés de lui-même et commencer une nouvelle vie.

- Forme du poème

Le poème se compose de trois strophes. Chaque strophe se compose de cinq vers. Rappelons qu’une strophe de cinq vers s’appelle un quintil.

Les rimes de ce poème sont croisées (ABAB)

Exemple : « haine » / « Pays » – « haleines » / « vieillis »

Elles sont suffisantes, c’est-à-dire qu’elles présentent deux sons en commun : il y a reprise de deux mêmes phonèmes.

- Répétition

Chaque strophe du poème s’ouvre et se termine par le même vers, ou presque. Ainsi, des trois répétitions, seule la dernière est identique. Les deux autres occurrences présentent un changement.

Exemples : « Sans souvenir, sans désirs et sans haine / Sans souvenirS, sans désirs et sans haine » / « Je rassemblerai les lambeaux qui restent » / « J’EN rassemblerai les lambeaux qui restent »

« Dans le murmure infini de l’aurore » / « Dans le murmure infini de l’aurore »

La répétition, outre l’insistance qu’elle permet de marquer, apporte une musicalité au poème, comme le permettrait un refrain dans une chanson. C’est aussi une manière de montrer le caractère obsessionnel de ce projet d’avenir loin des tracas du passé et de ses blessures, au sein du pays auquel on revient pour chercher l’apaisement.

- Relevez 3 figures de style

L’allitération : il s’agit de la répétition d’une même consonne.

Exemples : « Sans souvenir, sans désirs, sans haine » : Le son [s] est ici répété quatre fois au niveau du premier vers. « Enterrer tous mes tourments » : le son [t] est ici répété trois fois au niveau du quatrième vers.

Anadiplose : il s’agit de la répétition du dernier mot d’une phrase ou d’un vers.

Exemple : « De ce que j’appelais jadis mon coeur / Mon coeur qu’a meurtri chacun de vos gestes »

L’anaphore : répétition d’un mot au début d’une phrase ou des membres d’une phrase.

Exemple : « Sans souvenir, sans désirs, sans haine »

POÈME 2 : SAGESSE

Sans souvenir, sans désirs et sans haine

Sans souvenir, sans désirs et sans haine

Je retournerai là-bas au pays,

Dans les grandes nuits, dans leur chaude haleine

Enterrer tous mes tourments vieillis.

Sans souvenirs, sans désirs et sans haine,

Je rassemblerai les lambeaux qui restent

De ce que j’appelais jadis mon coeur

Mon coeur qu’a meurtri chacun de vos gestes ;

Et si tout n’est pas mort de sa douleur

J’en rassemblerai les lambeaux qui restent.

Dans le murmure infini de l’aurore

Au gré de ses quatre Vents, alentour

Je jetterai tout ce qui me dévore,

Puis, sans rêves, je dormirai – toujours –

Dans le murmure infini de l’aurore.